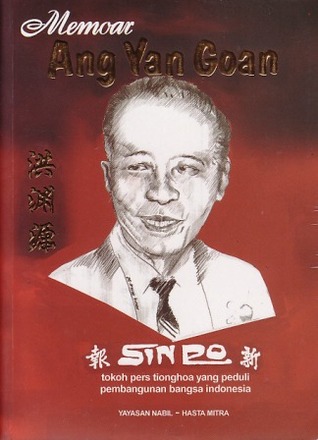

Budaya-Tionghoa.Net | ANG YAN GOAN (1894-1984) bermata sipit, tentu juga para moyangnya semua orang-orang Tionghoa asli yang lahir di daratan Cina. Semua itu bukan kemauan Yan Goan dan jelas bukan pilihannya. Juga di luar kuasanya, Yan Goan dilahirkan di Tanah Pasundan, kota Bandung. Masuk sekolah dasar Pah Hwa berbahasa Tionghoa di zaman kolonial Hindia-Belanda tentulah masih orang-tuanya yang menentukan, tetapi sejak belajar di tingkat sekolah menengah di Tiongkok awal 1900an, rasio dalam kepala anak-muda yang beranjak dewasa ini mulai membikin pilihan sendiri. Dalam banyak hal dia mulai menentukan hal-hal menyangkut diri pribadinya sesuai kemauan dan nalurinya – terutama berkaitan masa-depannya sendiri.

|

||||

Sejak umur belasan tahun pada peringkat sekolah menengah di Tiongkok dalam suasana perang saudara yang berkecamuk antara dua kekuatan sosial-politik – sisa dinasti Qing dan Kuomintangnya Sun Yat Sen – dia sudah mantap menjatuhkan pilihan antara kekuatan status quo di satu pihak dan kekuatan pembaruan masa depan di lain pihak. Tanpa ragu dia memihak pembaruan masa-depan, dan pilihannya itu berkelanjutan ketika dia terpaksa kembali pulang ke Hindia-Belanda.

Sejak muda dia sudah cepat sadar politik, dia juga sadar memilih pihak Kuchantang ketimbang Kuomintang, lebih-lebih lagi dalam Indonesia baru yang menjadi Republik merdeka 1945. Yan Goan seorang pemuda enerjik, penuh inisiatif. Tidak besar posturnya tapi anggun integritasnya, dia tumbuh sebagai tokoh masyarakat yang mantap memilih dunia pendidikan, bidang jurnalistik dan berbagai kegiatan progresif sebagai habitat pengabdian dalam hidup kemasyarakatannya sampai pada usia tua. Dia tidak mempunyai pendidikan universiter, tetapi sebagai seorang otodidak di samping menguasai bahasa Tionghoa, dia kuasai bahasa Melayu yang berkembang menjadi bahasa Indonesia, juga bahasa Belanda dan Inggris, dengan sendirinya juga bahasa Sunda. Tidak kurang penting di samping ideologi dan teori politik, Ang Yan Goan sangat mencolok memiliki kapasitas manajerial perusahaan yang andal sekali.

Dia dikenal bertangan-dingin dalam mendirikan dan mengelola berbagai usaha sosial-nirlaba maupun usaha bisnis komersial. Banyak lembaga sosial di bidang pendidikan lahir dari tangannya, atau dia turun-tangan membenahi manajemen perusahaan yang merugi menjadi suatu usaha yang kiprah kembali, sehat dan produktif. Dalam kaitan grup percetakan & penerbitan Sin Po, selain memimpin redaksi, sebagai direktur dia sudah mengantisipasi teknologi masa depan; dia pasang di percetakannya mesin-rotasi dan intertype, suatu langkah maju yang membikin kapasitas teknis grup Sin Po menyamai percetakan koran Belanda seperti Java Bode dan Het Dagblad. Sebagai pimpinan Sin Po sikap politik Ang Yan Goan gamblang progresif revolusioner, dia pernah memobilisasi pengumpulan dana untuk membantu Tiongkok menghadapi invasi Jepang pada tahun 1938.

Ang Yan Goan bukan seorang konglomerat, tetapi sebagai pengusaha sukses yang mengelola dunia penerbitan dan percetakan, watak kedermawanannya membuatnya menjadi donatur berbagai lembaga sosial. Bersama seorang dokter yang juga asal etnik Tionghoa dia bangun suatu klinik kecil menjadi rumah-sakit besar dan modern – rumah sakit Yang Seng Ie. Di rumah sakit itu pasien lebih mampu membayar lebih mahal, pasien tidak mampu mendapatkan perawatan gratis. Wajar kalau dia juga terlibat dalam satu usaha fenomenal lain, yaitu pendirian Unversitas Res Publica yang diprakarsai ketua Baperki, Siauw Giok Tjhan dan sekjennya Go Gien Tjwan.

Demikianlah sketsa ringkas seorang tokoh nasionalis Indonesia asal etnik Tionghoa.

*

Pada akhir bulan September 1965 meledak prahara politik. Presiden Soekarno tersingkir dan masuk penjara yang oleh rejim militer Suharto tidak disebut penjara. Bukan saja Bung Karno, juga Ang Yan Goan kena imbasnya. Dia dadakan menjadi non-person, seluruh aset karya-baktinya disita atau dihancurkan. Otomatis sesuai kamus-politik Orde Baru, Ang Yan Goan termasuk kategori “golongan terlibat, langsung atau tidak langsung G30S/PKI.” Seperti kita tulis di atas dalam pilihan karirnya, Ang Yan Goan memang sejak muda sadar bergabung dengan kekuatan progresif-revolusioner. Sebulan setelah Proklamasi Indonesia Merdeka 1945, sebagai tokoh keturunan Tionghoa dia sudah jumpa Bung Karno, Presiden Republik yang baru berdiri.

Pada akhir bulan September 1965 meledak prahara politik. Presiden Soekarno tersingkir dan masuk penjara yang oleh rejim militer Suharto tidak disebut penjara. Bukan saja Bung Karno, juga Ang Yan Goan kena imbasnya. Dia dadakan menjadi non-person, seluruh aset karya-baktinya disita atau dihancurkan. Otomatis sesuai kamus-politik Orde Baru, Ang Yan Goan termasuk kategori “golongan terlibat, langsung atau tidak langsung G30S/PKI.” Seperti kita tulis di atas dalam pilihan karirnya, Ang Yan Goan memang sejak muda sadar bergabung dengan kekuatan progresif-revolusioner. Sebulan setelah Proklamasi Indonesia Merdeka 1945, sebagai tokoh keturunan Tionghoa dia sudah jumpa Bung Karno, Presiden Republik yang baru berdiri.

Wawasan dan warna politik Yan Goan jelas seiring-sejalan dengan Bung Karno. Sejak 1945 sebagai etnik Tionghoa dia sudah tegas pilihannya dalam masalah kewarganegaraan. Sejalan dengan Bung Karno yang memegang prinsip ius soli, Ang Yan Goan yang sebelumnya berstatus kawula Hindia-Belanda kelahiran Indonesia dengan sendirinya menjadi warganegara Republik Indonesia, berikut semua sanak-saudara keturunannya. Memegang legitimasi hukum sebagai warganegara Indonesia, dengan sadar dia memberi isi substantif pada status hukum tersebut – dia menjadi nasionalis Indonesia yang membaktikan seluruh kegiatan sosial-politiknya bagi kepentingan tumpah-darah kelahirannya. Ang Yan Goan menjadi patriot komplet Indonesia.

Wajar dan mudah dimengerti, setelah sepanjang usia aktif ikut mengabdi membangun bangsa yang bebas mandiri, Ang Yan Goan yang sudah melintas usia 70 tahun sesak bernafas di tanah kelahirannya yang dadakan jadi otoriter dan kembali tergantung pada adikuasa kapitalis.

Jejak langkahnya sudah sangat jauh sebagai insan bangsa yang berpartisipasi aktif dalam nation and character building, suatu agenda politik Bung Karno dengan prioritas tinggi. Karena itulah, Ang Yan Goan semasa Orde Baru jendral Suharto hanya bertahan kurang dari tiga tahun – pada 4 Desember 1968 dalam usia lanjut 74 tahun bersama istri dia cabut dari Indonesia mengungsikan diri bergabung dengan anaknya yang pernah studi di Singapura lalu meneruskan studinya di Toronto. Dia kemudian bermukim di kota Kanada tersebut sampai akhir hayatnya pada tahun 1984 setelah 16 tahun tercampak sepi dan jauh dari tanah kelahirannya. Dia tidak sempat menyaksikan lengsernya penguasa militer otoriter jendral Suharto dari pentas politik Indonesia. Kita sedih dan pilu melihat prilaku tidak beradab rejim Orde Baru yang gampang saja melupakan dan mencampakkan seorang seperti Ang Yan Goan yang sudah demikian besar amal-baktinya bagi Indonesia. Tetapi kita semua masih sangat beruntung.

Di hari tua sebelum meninggal, antara usia 75 menjelang 90 tahun, Ang Yan Goan masih mempersembahkan kepada kita sebuah harta-peninggalan yang sangat berharga sekali: sebuah memoar. Suatu kenang-kenangan tertulis yang menggambarkan pengalaman awal kelahiran nasionalisme Tionghoa di perantauan, semula di zaman Hindia-Belanda (th.1900) kemudian sampai Republik Indonesia merdeka. Jelas sekali seluruh karya-tulis itu berdasar daya-ingat semata-mata, tidak ada penggunaan referensi atau dokumen, tetapi berkat pengalaman jurnalistik yang kaya dengan segala kelemahan dan kekurangan, karya-tulis itu menjadi suatu dokumen sosial sangat penting untuk dengan mendalam kita menapak jelujur benang-merah peran-aktif komunitas keturunan Tionghoa berintegrasi dan menjadikan Indonesia tumpah-darah yang baru – di samping itu memoarnya juga menjabarkan pengalaman bagaimana etnik Tionghoa dijadikan kambing-hitam dalam situasi ekonomi yang tidak kunjung beres. Padahal komunitas etnik ini patut dicatat telah memberikan sumbangsih besar dalam nation and character building Indonesia.

Dalam memoar ini, penterjemah Tan Beng Hok, demi kejelasan dan akurasi di sana-sini telah memberikan catatan-kaki yang berguna menyangkut istilah atau suatu masalah. Berkat terjemahan dan penyuntingannya yang seksama, juga dengan bahasa Indonesia yang apik, memoar menarik Ang Yan Goan sekarang terbuka bagi pembaca Indonesia.

Patut dicatat bahwa catatan-kaki dalam memoar ini dibantu sepenuhnya oleh seorang pakar dari Yayasan Nabil, Dr. Didi Kwartanada, yang sekaligus juga menjadi editor akhir guna meneliti akurasi seluruh terjemaham.

Hasta Mitra sangat menghargai usaha Ketua Yayasan Nabil, drs. Eddie Lembong, yang melacak sampai mendapatkan naskah Memoar Ang Yan Goan yang penting ini langsung dari Prof. Liang Ying Ming di Tiongkok.

Profesor dari Universitas Beijing ini ternyata sudah menerjemahkan lebih dulu memoar dalam bahasa Inggris itu ke dalam bahasa Tionghoa. Seperti sudah disinggung di atas, penjabaran Ang Yan Goan merupakan kisah perjalanan panjang etnik Tionghoa di perantauan; tergambar porsi sumbangsih etnik Tionghoa dan proses suka-duka berintegrasi ke dalam agenda nation building Indonesia. Dengan interesan kita dapat mengikuti peran Ang Yan Goan sejak awal sekali bangsa Indonesia merdeka, walaupun pada memoarnya mungkin lebih tepat ditambahkan penjelasan: “begitulah sebuah kisah nation building yang patah di tengah jalan”, terminated – terhenti oleh kekerasan dan sikap tidak berbudaya Orde Baru Suharto. Mulai 1965 sepanjang tiga dekade rejim Orde Baru, persatuan dan kerukunan bangsa Indonesia berubah dengan konfigurasi diskriminasi rasial, perpecahan etnik, gontok-gontokan sosial-politik dan agama.

Setelah lengsernya Suharto Mei 1998 telah terjadi beberapa perubahan cukup berarti. Imlek boleh dirayakan lagi, sekolah-sekolah dan koran-koran berbahasa Tionghoa bisa hidup kembali, juga beberapa peraturan dan perundangan kewarganegaraan yang diskriminatif dihapus.

Walaupun begitu kita tetap bertanya, “sudahkah perubahan itu memasyarakat? Sudah sejauh mana diskriminasi terhadap etnik Tionghoa menghilang dalam praktek? Apakah secara nasional sudah terjadi integrasi secara substantif?”

Di Amerika baru saja terjadi “sensasi Obama” – kita bertanya-tanya bisakah di sini terjadi warga Indonesia asal etnik Tionghoa penyandang ‘tiga-nama’ menduduki pucuk pimpinan negara? Terbuka atau pun terselubung masih bisa kita tunjuk hidung penguasa-pengusaha dan pengusaha-penguasa atau para elit-pejabat di zaman Orde Baru maupun di era reformasi, yang dari ujung bibirnya berkoar-koar sikap menentang diskriminasi cina. Latar-belakang sikap progresif para pejabat seperti itu tidak lain karena mereka sudah puas sekali kantongnya kecipratan bermilyar bahkan bertrilyun aset para konglomerat baik hati yang royal membagi-bagi rezeki; namun setelah ketularan menjadi kaya, para pejabat itu tidak peduli lagi pada berbagai bentuk diskriminasi dalam masyarakat – itu semua bukanlah urusannya lagi. Walau tidak terucapkan, kebungkaman para elit-pejabat masih tetap nyaring mengiang-ngiang : “….biar saja Indonesia atau Dunia krisis, yang penting Pasar Tanah Abang terus berkembang ramai, jangan sampai dikuasai cina seperti Pasar Pagi ….. .” Kemunafikan seperti itu menghambat integrasi bangsa, sulit kita bekerja untuk nation building Indonesia yang solid dan genuine menghadapi sikap pejabat yang dua muka seperti itu.

Satu contoh kecil lain tetapi prinsipil serius adalah larangan menyebut “Tionghoa” “Tiongkok” “RRT”. Di era reformasi sampai hari ini, pemerintah tetap mewajibkan penggunaan kata cina sesuai keputusan resmi Seminar Angkatan Darat 1966. Suatu tindakan yang jelas dilatarbelakangi sentimen diskriminasi terhadap cina-cina di RRT maupun cina-cina yang hidup di Indonesia. Mass-media kita bagaikan kerbau dungu ikut memamahbiak. “Cuma” soal istilah – what’s in a name? – katanya. Tetapi yang disebut “cuma” itu, isinya jelas mengandung penghinaan yang sadar bermaksud membangkitkan kebencian rasial terhadap golongan etnik Tionghoa. Satu warisan Orde Baru menjijikkan yang ngotot tetap dipertahankan dengan sedikit modifikasi cina menjadi caina supaya kedengaran mirip dengan lafas China dalam bahasa Inggris, padahal kapan dan dalam forum apa istilah cina-caina itu diciptakan sudah menjelaskan segala-galanya dengan gamblang. Itulah indikasi terbuka bahwa sentimen anti-cina masih latent eksis, senga-ja terus dipelihara dengan risiko bisa saja meledak sewaktu-waktu.

Ang Yan Goan menulis bukan untuk menjadi terkenal, akan tetapi untuk merekam-abadikan pengalamannya guna menjadi bahan pembelajaran membangun Nasion Indonesia bagi generasi berikutnya, sebab kerja masih jauh dari selesai. Banyak tantangan masih harus dihadapi dan diatasi. Kita semua yang bercita-cita membangun nasion mandiri, nasion bermartabat, demokratis, bebas dari berbagai diskriminasi, jangan sekali-kali berilusi penghapusan diskriminasi etnik akan diprakarsai oleh pihak pejabat-penguasa, sebab justru di situlah terletak sumber pemasukan mereka yang besar.

Pihak yang didiskriminasi – golongan underdog etnik Tionghoa – dengan dukungan segenap kekuatan demokratik pro-rakyat, mutlak perlu mengorganisasi diri sendiri menyusun suatu kekuatan moral dan fisik yang damai. Suatu kekuatan yang harus mampu membangun situasi-pemaksa yang akan membikin elit pejabat terpaksa menghapus atau paling tidak meminimalkan praktek diskriminasi etnik. Untuk itu tidak cukup hanya menempuh jalur seminar, talk-show canggih, kajian-kajian ilmiah di kalangan cendekia semata-mata. Wawasan nation building, cita-cita keadilan bagi semua etnik dan golongan masyarakat, mutlak harus berubah lebih dulu menjadi praktek, menjadi kebiasaan sehari-hari, tetapi itu hanya bisa terjadi bila dilakukan oleh gerakan solidaritas kebersamaan – atau pakai bahasa politik : diwujudkan dengan aksi massa dan massa aksi! Itu kerja politik! Tanpa itu, semua tuntutan hanya tinggal jadi mimpi indah, wawasan canggih tidak berarti.

*

Masih ada satu butir ingin kita sampaikan dalam mengantar Memoar Ang Yan Goan ini, suatu topik yang tidak langsung menyangkut diskriminasi etnik Tionghoa, tetapi sepenuhnya relevan dengan nation building alias pembangunan Nasion Indonesia dan konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kita mengkonstatasi adanya suatu “wawasan intelektual”, bukan dari pihak pejabat-penguasa tetapi kali ini datang dari para aktivis muda yang keranjingan demokrasi HAM yang konsekuen bebas sebebas-bebasnya berpola demokrasi liberal à la Demokrasi Barat. Menurut alam pemikiran sejumput aktivis muda itu – NKRI dan nasion Indonesia adalah omong-kosong. Semua itu hanya mitos belaka, dibikin-bikin, artifisial. Tidak ada Nasion Indonesia. Mungkin di antara anak-anak muda itu ada yang menambahkan: NKRI dan Nasion Indonesia cuma megalomania Soekarno. Kelanjutan dari sikap seperti itu, mereka dukung berdirinya negara Papua, negara Aceh dan lain-lain propinsi kalau mau berpisah dari NKRI, karena Papua dan Aceh bukan bangsa Indonesia – itu cuma produk mitos, artifisial doang.

3Entah apa motif di balik pemikiran seperti itu. Sah-sah saja kalau mereka mau jadi kampiun “demokrat tulen”, atau mau tampil sebagai pemikir intelektual dengan satu wawasan supra orijinal. Tetapi kita kasihan pada orijinalitas yang dangkal itu, yang total à-historis, bahkan sama sekali tidak tahu setètès pun perkembangan sejarah nasional dan proses kelahiran nasionalisme negeri kelahirannya sendiri. Di sini ada baiknya kita mengomentari lebih dulu soal pemakaian kata suku-bangsa. Indonesia dan “Bangsa Indonesia” dari segi ilmiah sebenarnya bukan terdiri dari suku-suku bangsa. Nasion Indonesia sebenarnya terdiri dari beraneka Bangsa, jadi sekali lagi bukan suku-bangsa, melainkan terdiri antara lain dari Bangsa Batak, Bangsa Jawa, Bangsa Sunda, Bangsa Aceh, Bangsa Melayu, dan lain-lain lagi. Faktanya?

Yang disebut “Bangsa” memiliki kesatuan wilayah sendiri, kesatuan budaya dan bahasa, adat-istiadat, kepercayaan dan bahkan ada yang memiliki aksara sendiri. Bukankah itu sudah cukup persyaratannya untuk disebut “Bangsa”.

Tetapi para demokrat intelektual muda itu menganggap sepi atau sengaja melupakan pemuda Ambon, pemuda Jawa, pemuda Batak, Minangkabau, Minahasa dan lain-lain, yang seratus tahun yang lalu pada 28 Oktober 1928 berkumpul dan bersumpah memanifestasikan suatu political will bersama guna menjadi Nasion Indonesia: bersatu menjadi bangsa Indonesia, bersatu bertanah-air Indonesia, bersatu berbahasa Indonesia. Apakah political will seperti itu artifisial? Apakah itu mitos belaka? Apalagi para pemuda itu siap memikul konsekuensi mengorbankan segalanya termasuk masuk penjara dan dibuang ke Boven Digul.

Political will dalam rasa kebersamaan untuk bersatu membangun satu nasion adalah faktor penentu yang tidak bisa dianggap enteng. Sesudah bersatu, melebur, berintegrasi total dalam Nasion Indonesia, berbagai “bangsa” itu tentu boleh dan patut-patut saja menyebut diri “suku-bangsa” sebagai satu segmen dari satu entiti yang solid utuh dan besar – tidak perlu ada keberatan untuk itu, termasuk di dalamnya suku-bangsa etnik Tionghoa yang sudah jadi bagian integral penduduk warga Indonesia.

Kolonialisme Belanda historis ikut membentuk kesatuan Indonesia sebagai wilayah. Tetapi political will-lah yang mengangkat rakyat di wilayah bekas Hindia Belanda sebagai Nasion berdasar hidup senasib-sependeritaan untuk menjadi bangsa bebas mandiri, bermartabat, berkepribadian – itulah embrio Nasion Indonesia yang solid dan punya tinggi nilai. Pada 17 Agustus 1945 kelanjutan sumpah para pemuda bangsa di tahun 1928 mendapatkan legitimasi hukum dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu berlangsung dengan perjuangan politik sangat panjang sampai pada kerelaan mempertaruhkan nyawa lewat revolusi bersenjata. Sekali lagi kita bertanya: apakah political-will dengan beaya tinggi harta-benda dan jiwa-raga anak-bangsa cuma suatu mitos belaka? Suatu produk artifisial?

Sumpah Pemuda 1928 dengan kandungan political-will untuk berbangsa satu, punya bobot budaya dan bobot politik setara dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Itulah embrio yang melahirkan bayi Nasion Indonesia yang tumbuh dewasa menjadi Republik Indonesia dalam bentuk negara kesatuan, bukan negara federal. Juga berbagai organisasi keturunan Tionghoa seperti Baperki semasa periode Bung Karno dan INTI di era reformasi dengan sadar mendeklarasikan political will berintegrasi sebagai Nasion Indonesia. Itu fakta! Bukan mitos, bukan artifisial atau rekayasa kosong. Dalam kaitan ini, baca juga uraian Leo Suryadinata dalam pidato penerimaan Nabil Award November 2008 di Jakarta; di situ dia singgung political will Nasionalisme sebagai sumber kelahiran Indonesia dan Nasion Indonesia.

Kita tidak usah à-priori menentang bentuk federalisme – kita malah setuju mengkritik keras para pejabat Pusat di Jakarta yang serakah mengantongi kekayaan daerah; kita juga sangat keras menentang NKRI dijadikan “ideologi tunggangan” para Penguasa yang sebenarnya tidak lain bertujuan mempertahankan wewenang otoriternya -, tetapi pilihan sadar pada bentuk negara kesatuan secara historis mempunyai sebab-musabab tersendiri; itulah senjata pamungkas pada saat bangsa Indonesia di tahun-tahun 1945-1949 mempertahankan kemerdekaan menghadapi imperialisme/kolonialisme yang mau kembali menjajah dengan menyodor-nyodorkan konsep federasi BFO (Bijeenkomst Federaal Overleg). Bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia, “federalisme” berbeda makna seperti misalnya federasi di Amerika Serikat atau Jerman. Federalisme dalam konteks politik Indonesia identik dengan divide et impera, di situlah pintu-masuk neo-kolonialisme untuk keping demi keping masih terus bisa menggerogoti kekayaan Nusantara kita. Sungguh suatu komplimen besar bagi Soekarno bila dikatakan “megalomania Soekarno”lah yang melahirkan Nasion Indonesia dan NKRI

Soekarno bisa dikatakan berdiri di baris paling depan, tetapi seluruh rakyat yang sudah bangkit kesadaran nasionalnya – termasuk Ang Yan Goan dan semua sahabat etnik Indonesia-Tionghoa – masing-masing dengan satu dan lain cara telah berpartisipasi dalam nation building Indonesia. Itu bukan mitos!

Revolusi belum selesai. Korupsi masih terus merajalela, sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang serakah memperkaya diri dan sikap solider para pewaris Orde Baru untuk sama-sama tetap mengangkangi kekuasaan masih terus dominan di jaman yang katanya Era Reformasi ini. Belum ada pemerataan Keadilan, belum ada Kesejahteraan yang memadai bagi Rakyat. Belum terwujud Pembangunan Negara Hukum Modern dan Kerukunan Nasional.

Lanjutkan kerja Bung Karno!

Lanjutkan kerja Ang Yan Goan!

Joesoef Isak, ed.

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing List Budaya Tionghua 43320

Pihak yang ingin mempublikasi ulang tulisan dalam web ini diharapkan untuk menyertakan link aktif : www.budaya-tionghoa.net , NAMA PENULIS dan LINK aktif yang berada didalam tulisan atau membaca lebih jauh tentang syarat dan kondisi . Mempublikasi ulang tanpa menyertakan tautan internal didalamnya termasuk tautan luar , tautan dalam , catatan kaki , referensi , video , picture , sama dengan mengurangi konten dalam tulisan ini.